Candela

Unités dérivées de la candela

- le lumen (lm) : Est l’unité d’éclairement total émis par une source. Il est défini en fonction de la candela :

[math]\displaystyle{ 1lm=1cd.sr }[/math] Pour une sphère complète avec une source à 1cd on aura 1lm x 4[math]\displaystyle{ \pi }[/math] = 12.57 lum

Avant septembre 2010, dans les pays de l'Union Européenne, la puissance des ampoules était donnée en Watts, ce qui correspond à la puissance électrique que l'on envoie dans l'ampoule. Avec l'arrivée des ampoules à LED (diode électroluminescente) et fluocompactes, l'Union Européenne a fait changer cette unité pour les lumens, indicateur de la quantité de lumière qui sort de l'ampoule.

- le lux (lx) : Est l’unité d’éclairement reçu par unité de surface. Il est défini en fonction de la candela, ou du lumen :

[math]\displaystyle{ 1lx= \frac{1cd.sr}{m²} }[/math] et [math]\displaystyle{ 1lx=\frac{1lm}{m²} }[/math]

Quelques valeurs d'éclairement reçu :

-Lumière directe du soleil : 32 000 à 100 000 lx (dépend de l'heure, de la saison, et de divers autres facteurs)

-Sur un plateau de télévision : 1 000 lx

-Lors d'un jour très couvert : 100 lx

-Une nuit de pleine lune : 0.05-0.36 lx

La naissance de la candela

Avant la création de la candela et son utilisation, de nombreux pays utilisaient des lampes à flamme ou à incandescence comme base pour les mesures d'intensité lumineuse. Après 1948 (lors de la 9ème CGPM, ces étalons furent remplacés par la candela. La candela était alors égale à l’intensité lumineuse émise par un corps noir de surface 1/600000 mètre carré sous une pression de 101 325 Newtons par mètre carré (équivaut à environ 10 Tonnes sur Terre) à une température donnée.

Cependant, les expériences permettant de définir la candela étaient difficiles à mettre en place, et de nouvelles technologies de radiométrie ont commencé à voir le jour, rendant alors obsolète l'ancienne définition du candela. En 1979, la 16ème CGPM a adopté la définition actuelle de la candela.

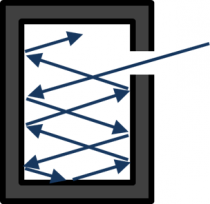

On peut créer un objet semblable en utilisant une simple boîte noire et opaque, dans laquelle on perce un petit trou. C'est un outil simple et performant pour simuler un corps noir (une infime quantité de lumière peut encore s'échapper du corps noir, mais suffisamment peu pour ne pas gêner les calculs). Ici on voit que très peu de rayons entrants dans la boîte pourront en ressortir, les autres seront absorbés après réflexion. On peut aussi se placer dans un four à paroi opaque, qui aura alors le même comportement qu'un corps noir. |

Bibliographie/Webographie

BIPM: Résolution 3 de la 16e CGPM, 1979 [en ligne, consulté le 4 juillet 2016]. Disponible sur internet: <http://www.bipm.org/fr/CGPM/db/16/3/>